ハンダイ情熱報告書 - 013

- ホーム

- 事務系URA

- ハンダイ情熱報告書

歩んでいく道のりは、予定調和でなくていい。URA育成プログラムを通じて得た、自らの意外な成長。〈高濱和嗣さん〉

クリエイティブに、自分らしく、やりがいをもって仕事にあたる事務職員を増やし、社会の発展をリードする大学となるために、阪大ではかねてから多彩な人材育成プログラムが展開されている。その一環として2021年に募集を開始したのが、「URA業務を担う事務職員育成プログラム(以下、URA育成プログラム)※」だ。

URA(University Research Administrator)とは、資金の調達、マネジメントなどを通じて研究者に伴走し、研究活動の活性化や研究成果の強化を支える専門職のこと。今回はURA育成プログラムに自ら参加し、修了生第一号として現在は企画部質保証推進室での業務に奮闘する高濱和嗣さんをインタビュー。民間企業で開発職を経験したのち、阪大に入職したきっかけ、URA育成プログラムに参加した動機、獲得した姿勢やノウハウなどについてお話をうかがい、好奇心に従って積み上げてきた経験が、これからのキャリアの礎となっていくことのおもしろさ、その可能性の大きさについて語っていただいた。

※現在のプログラム名は「『URA×IR業務を担う事務職員』育成プログラム」

民間企業の開発職から心機一転、阪大職員へ。

研究を支える立場から、サイエンスに貢献したかった。

高校生の頃に好きだったのは、物理学。でも純粋に物理だけを学んで就職できるだろうか?という不安もあったので、就職に強そうなイメージがあった基礎工学部に入学しました。学部〜院生時代は、非常に高い圧力をかけることによって起こる物質の変化などについての研究に勤しみ、博士前期課程修了後は住友電気工業株式会社に入社。高圧力下でのものづくりが得意な会社に就職という順当な流れでしたし、この時点ではまさか自分が将来阪大に戻って職員になるとは思いもしませんでした。

キャリア転換のきっかけをくれたのは、開発業務をサポートしてくれていた知的財産部門の方々の存在です。仕事柄特許を出願することが多く、知財の方々とは特許取得に向けてよく協力しあっていました。特許を取るって、本当に大変な作業なんですよ(笑)。手続きが複雑だったり、100ページ以上にわたって一切隙のない書類をつくる必要があったり。そのあたりを丁寧にサポートしてくださる知財の方々の仕事にふれて「サイエンスの知識を、研究活動のバックエンドの仕事に活かすという仕事のあり方も素敵だな」「こういう仕事で社会に貢献していくことが、自分には向いているかもしれない」と考えるようになり、阪大への入職を決意したんです。

やりたいことは、やりたいときに。

好奇心に背中を押されて、プログラム参加を決意。

研究のバックエンドの仕事でサイエンスに貢献できる人間になりたいと思って、2018年に阪大に入職。蛋白質研究所で研究支援に携わることになりました。業務には漠然としたイメージしかもっていませんでしたが、研究支援のかたちは実に幅広いんだということを、蛋白研で教わりましたね。外部資金の受け入れに係る契約関連の手続きや研究者が実際に資金を使う執行手続きはもちろんのこと、大学院生のサポートなども研究支援の範疇に入ります。こういった経験をさせてもらったことで、より幅広い意味での研究支援を仕事にしたいな、と思えるようになっていきました。

阪大に入って3年。事務職員としての仕事にも慣れてきて、そろそろ自分自身の仕事に付加価値をつけていきたいと考え始めた時に、URA育成プログラムの募集がスタート。URAが資金やマネジメントの観点から研究支援を行う職種だということは知っていたので、これは自分が望んでいたキャリアアップにぴったりじゃないかと思いました。ただその反面、迷いもあって。実は2021年は、財務部に異動してちょうど1年が経つというタイミング。同部署で大学のお金周りの知識を深めていくことにも、魅力を感じ始めていた時期だったんです。ただ、結局は好奇心が勝ちました。周りからは“真面目にコツコツ”なタイプに見られることが多いんですが、こういう点においては思い切りがいい方。チャンスだと感じたならとりあえず飛び込めばいい、結果は後からついてくる、と思っていました。

URAとしてのノウハウを学びながら、

“ReCo”の中核を成す財務分析ツールを開発。

URA育成プログラム参加者として配属された経営企画オフィスでは、研究支援という仕事への視野がさらに広がりました。URAのなかには、私が想像していた通り資金、マネジメントを担当されている方々ももちろんいらっしゃいますが、広報や分析などを担当している方も。分野を固めすぎず、全方位からより先進的で力強い研究成果を上げ、その成果が与える社会的インパクトを広げることにも注力していく。そういった仕事を総称してURAと呼ぶんだ、というのは大きな気づきでした。

プログラムにおいて特に印象深く、自身の成長にもつながったなと感じるのは、分析ツール“ReCo”の開発に携わったこと。“ReCo(Research Collaboration)”とは、阪大が保有する様々なデータを多角的に解析し、阪大の経営力・研究力を可視化することを目指すツールです。蛋白研で資金関連の業務に携わっていたことや、財務部に所属していたこともあり、私は“ReCo”の中でも特に大学経営に資する分析ツール“ReCo-asset”の開発を担当させていただきました。

実は大学と民間企業との間には、財務において大きく異なる点があります。企業は利益を出すことを目的とした存在なので、どんな会社でも事業にかかる支出と得られる収入を把握した上で、生み出す収益、達成すべき目標を設定することが当たり前。いわば、財務データによって経営という道のりを歩き、ゴールに辿り着くための地図を生み出しているんです。一方、大学機関の運営目的は営利に限られませんから、財務データが経営にあたって活かされていないことが多くあります。阪大も例に漏れず、財務データの活用に課題がありました。

データを活用できていないことを悲観的に見ることもできますが、一方で、手付かずの財務データを活かせるようになることは大学にとって大きなチャンス。大きな変革につながる取り組みとして、他のメンバーと協力し合いながら、ツールの開発に取り組みました。

思わぬところで生きた、財務に関する知識。

得てきた経験は、いつかどこかでつながるもの。

ただこのデータが本当に曲者で(笑)。対象となるデータはエクセルが重たすぎて開けないほどの物量、且つ、活用を目的とした集められ方をしておらず、どこから手をつけて良いのかわからないような状態でした。

なにをどうして、といったあたりは専門的な話なので割愛しますが、結果的に私たちのチームは阪大が溜め込んでいたデータの活用方法を確立。これからの阪大経営にあたって確固たる指針を示せる、分析ツールを完成させるに至りました。“ReCo-asset”を含む“ReCo”の開発プロジェクトはその後高い評価をいただき、令和4年度の大阪大学賞(業績名:経営企画DXシステム“ReCo”の構築)をいただくこともできました。

※取材後に「コストの可視化による最適な資源配分の実現に向けた基盤構築」で令和6年度の大阪大学賞も受賞。

11/28 大阪大学賞表彰式@コンベンションセンター

分析ツールの開発を成功に導けたのは、もちろんチームの力あってのこと。ですがその中でも、民間企業で働いていた視点や、財務部で得ていた知識など、自分らしい力も活かすことができたんじゃないかと思っています。もともと「財務の視点を活かそう!」と思ってURA育成プログラムに参加したわけではないので、これは偶然の産物と言えるかもしれません。しかし人生において、自分の意図しないところでこれまでの経験が生きて、道が切り拓かれていく瞬間って案外多いと思います。迷った末にURA育成プログラムに挑戦したことは、間違っていなかったんだと、“ReCo-asset”の開発を通じて自分の選択を肯定する結果を得られたと思っています。

※“ReCo”に関する詳細はこちら

※“ReCo”運用開始に関するプレスリリースはこちら

修了報告会の様子

プログラムを通じて培ったのは、

より高次な視点と、分析結果を伝える力。

“ReCo-asset”という成果に加え、URA育成プログラムを通じて阪大を俯瞰してみる視点が育ったと感じています。蛋白研や財務部にいた時は「自分の仕事をしっかりこなして……」という意識が強かったですが、「この仕事がどう阪大のためになるか」を考えられるようになったというか。以前は自分に見える範疇での問題解決や課題設定をしていた気がしますが、プログラムに参加してからはより広範囲なインプットを行ってから問いを立てることができるようになりました。具体的なところでいうと、内閣府のHPを覗いたり、文部科学省の委員会を傍聴したりするようになりました。国のトップ・教育研究のトップ組織がなにを考えているか、どこに向かおうとしているかを政策が決定される前の段階から知ることは、阪大が時流を読みながら成長していくために必要なことなんだと気づけたからです。

「なんのためにこの仕事を行うのか」という思考の型が身についてからは、得意だった分析業務の精度も上がったと感じています。特に分析結果のアウトプットの部分、「結果の見せ方」に対する考え方が変わりました。この意識の変化を支えてくださったのは、URA育成プログラムでお世話になっていた江村勝治教授の指導です。江村教授は繰り返し、「誰に何を伝え、どんな判断の材料としてもらいたいかを考えて分析結果を伝えなさい」ということを教えてくださいました。「こんな結果が出ましたよ」とただ渡すのではなく、棒グラフがいいのか円グラフがいいのか……といった細かなところまでこだわって分析結果を資料化することで、読み手をあっと驚かせたり、新たな知見を与えることができる。そんな姿勢を大切に、分析業務と向き合っています。

得てきた力を新天地で磨きつつ、広げてもいきたい。

こういったノウハウ、力を育ててくれたURA育成プログラムが修了した後、2024年4月に質保証推進室に異動となりました。大学がどのような計画に則って運営されているのか、プランに対して結果を出すことができているのか。文科省をはじめとした機関から阪大が評価を受ける際の対応を行うことが、質保証推進室の主な仕事です。足元にある仕事をどんどんこなすというより、大学全体をある種一歩引いて眺める力が求められる場所なので、URA育成プログラムで得た高次な視点は現在の仕事にもとても役立っています。

今年はちょうど大きく動く評価関連業務がないため、現在は今後の評価に役立つデータの分析をすすめているところ。阪大が現在どのような目標を掲げており、現在どの程度達成できているのか。大学が評価されるにあたって重要な役割を果たすこれらの数値やデータを、誰でも分かりやすく、素早く参照できる環境づくりに奮闘中です。ここでも、 “ReCo-asset”開発にあたって得た分析力や、分析結果のアウトプットノウハウを思う存分活かすことができていると思います。

自分が分析業務を進めていく中で、期待していることが2つあります。ひとつはもちろん、分析結果が大学の運営にポジティブな影響を与え、阪大がさらにいい大学として成長していくこと。そしてもうひとつが、“ReCo-asset”の可能性を広げていくことです。 “ReCo-asset”をはじめとした“ReCo”は画期的な存在でありながら、現状はまだ限られた職員にしか使えないツールに留まっています。今後の運用プロジェクトに関わっている、というわけではないのですが、私自身がこのツールを使って結果を出したり、誰かに活用方法を伝えたりすることは“ReCo”の普及に良い影響を与えられるはず。そんな期待を抱きながら、今後も周囲にツールの有用性や使い方を発信し続けていきたいと思っています。

結果を考え続けるより、挑戦してしまった方が早い。

今現在の自分があるのは、興味に従って阪大に転職したり、URA育成プログラムに手を挙げたりしてきたおかげ。「研究支援に携わりたいな」という入職時の目標と、ここまでの道のりが一見ずれているようにも見えるかもしれませんが、私自身それで良いと思っています。財務部での仕事に後ろ髪をひかれながらも、URA育成プログラムに参加したからこそ、敷かれたレールの上を進むのではなく、自分なりのやり方で学びを得られましたし、“ReCo-asset”の開発にも携わることができました。それが結果として、現在の業務にも活かされています。目の前にあるチャンスに興味があるならば、素直に飛び込んでみる。そこで得た経験が、想定と異なっていても、必ずいつかどこかで役に立ちます。もし、事務職員の方が目の前で挑戦を迷っていたら自分の経験に基づいて、「結果を考える前に、挑戦した方がいい」と背中を押してあげたいですね。

阪大を俯瞰で見るような仕事の経験値が溜まってきたな、という実感があるので、今後は少し違う分野、より研究者に近いところで仕事をしてみたいなという想いもあります。元々阪大入職時に抱いていた、研究支援の仕事を研究者の隣でどっぷりとやるのもおもしろそうだなと。もし、そのチャンスが目の前に来たら、その時もまた軽やかに飛び込んでいく自分でありたいと思っています。

実は…なお話教えてください!

+Neighbors Interview+

経営企画オフィス 副オフィス長

江村勝治 教授

―― まずは経営企画オフィスの副オフィス長という立場から、URA育成プログラム設置の意義や目的についてお話いただけますと幸いです。

江村:私はURA育成プログラムを「事務職員による阪大事務業務の研究活動」と捉えています。というのも、阪大の事務職員の方々は、常に目の前の膨大な仕事に追われていて、それをきちんと、間違えずにこなしていくことで精一杯になっている現状があると思っていて。忙しすぎて、「このやり方が最善なのか?」「前例踏襲ではなく前例を超える結果を出すためにはどうしたらいいか?」を考える余裕を持てないんですよ。その状況をリセットするために、一度普段の業務から離れて経営企画オフィスに入っていただく。その上で、やり方は個々に任せながら、阪大の事務業務を見つめ直し、新たな業務への取り組み方や業務を補助する画期的なツールを生み出していく。これがプログラムの目的です。修了者の方々が、プログラムを通して培った事務業務を俯瞰的に見つめる視点や業務改善への意識を持ったまま各部署に戻っていくこともポイント。プログラム修了後も、それぞれの場所で事務業務のイノベーションを起こしていってほしいと思っています。

―― 経営企画オフィスにやってきた高濱さんに対して、どのような印象を持たれていましたか?

江村:これは普段から他の事務職員の方々にも感じていることですが、彼に最初に会ったとき「もったいない!」と思ったんですね。非常に高い知性の持ち主で、努力もできる人柄。そんなポテンシャルを持っているのに、「事務とはこういうものだ」という檻に自分自身を閉じ込めてしまっていると。高濱さんにはその檻を外し、なんのための仕事か、これが阪大の未来にどう資するのかを考えてほしい、というマインドセットの変革から始めました。彼のすごいところは、その檻をたった1ヶ月程度で破ってきたところです。あっという間に、視野を広く持って動き始めてくれたことを覚えています。

―― 高濱さんと江村教授で取り組まれた“ReCo-asset”の開発エピソードも、ぜひお聞きしたいです。

江村:この分野にいくら投資した。結果としてこれだけの成果が得られた。大学運営にあたっての「費用対効果」を客観的、長期的に観測できる財務データ分析ツールが、阪大には必要不可欠だという話は何年も前から持ち上がっていました。ただ、ツールの開発には、膨大な費用と時間がかかると言われていたんです。そこで、ありもののデータを用いてなんとかできないかと考えたんですが、そのデータ量が膨大で。普段私たちが使っているエクセルは、およそ10万行を超えるとなかなか手に負えなくなってきます。一方私たちが取り扱おうとしたデータは500万行分のデータ量だったんですね。私自身「これは無理だ」と思いました。でも私が諦めた2週間後、高濱さんが「できた」と報告してきて。見てみると、しっかり使える状態になっていました。不可能を可能にした彼の知性と粘り強さに、本当に驚かされた瞬間でしたね。

―― 高濱さんのこれからに、どんなことを期待されていますか?

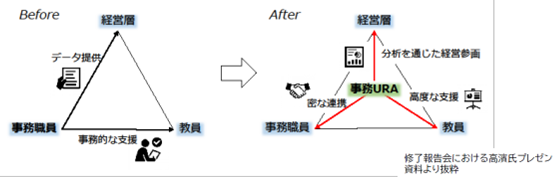

江村:私が感動したことのひとつが、高濱さんがプログラム修了時に自ら作られたこの図。阪大は大きく分けて「経営層」「教員」「事務職員」という3種類の人材で構成されています。高濱さんはURA育成プログラムを通じて、この3つの層を渡り歩ける視点と力を持った「事務URA人材」が育つこと、自分自身も事務URA人材として今後活躍していきたいという話を、この図を用いてしてくれたんです。私たちがプログラムで成し遂げたかったこと、プログラムに掛けていた想いが、余すことなく伝わっていて本当にうれしかったです。高濱さんにはこの図の通り、3種の人材の橋渡し役となって、より良い阪大の未来を自ら創り出していってほしいと思っています。

―― 今後どのような方々に、URA育成プログラムに参加していただきたいですか?

江村:必要なのは「やる気」。それだけです。どんなキャリアを歩んできたかとか、専門分野がどこだとかは関係ない。これからの阪大をよくしていきたい!という想いがあれば、誰でも大歓迎です。2年間手足を動かし、阪大の未来のために汗をかける方であれば、必ず高濱さんのように自らの檻を壊し、大きな成長を遂げられるはず。今後もこのプログラムから、第二、第三の高濱さんを、次々に生み出していきたいです。

企画部質保証推進室

大須賀裕之 室長

―― 質保証推進室において、高濱さんにはどのような役割を担っていらっしゃるのでしょうか?

大須賀:質保証推進室は現在、大学のさまざまな活動にあたってのコストの見える化に取り組んでいる最中。高濱さんにはURA育成プログラムで培われた分析力を活かして、このあたりの業務を担当してもらっています。彼の良いところは、各種の分析に関するノウハウを豊富に有しているだけでなく、分析に役立つプログラムなども自分で組んでしまえるところ。こちらがお願いした仕事に常に+αの答えを出してくれる人材です。

―― コストの見える化が必要となっている背景は?

大須賀:質保証推進室が担っている大学の評価業務を完遂するに当たって、各種活動の費用対効果を見ていくことはとても重要です。お金の流れやそれによって出た成果が見えるからこそ、「この分野は低コストで大きな成果を上げているな」といった評価が可能になりますし、それを未来視点で用いれば「じゃあ次はこの分野に重点的に予算を投じていこう」といった計画も可能になってきます。そういった意味で、コストの見える化に対するニーズが高まっていますし、価値ある仕事に取り組んでくれているなと思って見ています。

―― 「ぜひここもクリアしてほしい!」と思うこと、高濱さんに達成してほしいミッションはありますか?

大須賀:高濱さんは、難しいことをお願いしてもさらっとやってのけ、その上で常に期待を超えてくれます。強いて言うなら、高濱さんのスキルに私たちが頼りすぎてしまって、仕事が属人化することを懸念しています。彼以外の職員も同じことをできる環境や仕組みを、質保証推進室一丸となって整えていかないといけないですね。高濱さん個人にミッションを課すとすれば、後進の育成でしょうか。現状、質保証推進室には彼の後輩にあたる職員がいないのですが、近い将来そういった人材が配属されるようであれば、ぜひ持ち前の分析力や企画力を積極的に伝授してあげてほしいですね。

―― 高濱さんに今後期待されていることは?

大須賀:私たちは大学の評価に関わる業務を担当しているので、各部局に自己評価に関わるデータの提出をお願いすることが多々あります。必ず行わなければならないことなので、どんなに忙しくても提出していただかないといけないのですが、これがなかなかに大変で。頼んでいるこちらとしても、部局の方々に負担を強いてしまっているなという申し訳ない気持ちがあります。URA育成プログラムを通じて、事務業務を俯瞰的に眺める視点を得ている高濱さんには、ぜひこのあたりのテコ入れに関しても力を発揮してほしいですね。もっと楽に、簡単に必要なデータを抽出し、提出できるシステムなどができあがれば、質保証推進室の業務、各部局の業務双方を進化させることができるのではないでしょうか。

―― URA育成プログラムを修了した人材が増えていくことで、阪大はどのように変化すると思いますか?

大須賀:高濱さんのような人材があらゆる部署に点在するようになったら、事務のあり方が大きく変わるはず。私が彼に期待しているように、時間と手間が多くかかる作業をDXしていったり、より良い仕組みを整えていったり……。普段の業務では培えない広い視野をもった人が現場に増えていって、業務に対する目線が多様になっていくことで、阪大がより良い成長を叶えていく未来を楽しみにしています。

〈プライベートの意外な一面〉

いろんな趣味を封印して、現在は育児に奮闘中。

できるだけ、親子で楽しむことを心がけています。

子どもたちがまだ小さいので、現在は自分の趣味はほぼ封印中です(笑)。もし数時間の自由時間がもらえるとしたら、ずっと続けているテニスをしたり、大好きなクラシック音楽を聴きにいったりしたいですね。3年前から習っているバイオリンも、そろそろ練習を再開したいなと思っています。ただ、子どものために親がなにもかも諦める、というのもちょっと違うなとは思っていて。できるだけ親子両方が楽しめる場所やイベントを探して、出掛けるようにしています。先日は0歳から楽しめるクラシック音楽会に、子どもと参加してきました。育児が第一!な状況なので、今は約1時間の通勤時間が自分にとってとても大切。電車の中で興味がある分野の研究論文を読むなど、仕事に役立ちそうなインプットもこの時間に行うようにしています。

〈自分自身の背中を押す言葉〉

スティーブ・ジョブズが行った「伝説のスピーチ」から、有名になった言葉です。2005年、ジョブズは米国スタンフォード大学の卒業式における祝賀スピーチで「You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards.」と語りました。ざっくりと訳せば「未来を眺めながら点と点をつなぐことはできない。点と点をつなぐことができるのは、それを過去として振り返るときである」という意味になります。とりあえず点を打ってみる、すると、あとになってその点たちが意外なところでつながっていく。私のキャリアはまさにそうやって切り拓かれてきたと思います。これからも、未来を心配しすぎず、どんどん点を打ち込み、それらをつなぎあわせて仕事の価値を生み出していきたいです。

〈取材を終えて〉

インタビュー中、終始謙虚にお話ししてくださった高濱さん。穏やかさと丁寧さ、それでいて未経験のことにも思い切って飛び込める大胆さ。対照的な能力を有していらっしゃることが、とても印象的だった。ご本人へのインタビューを終えた後に話を聞いた江村教授、大須賀室長は、それぞれに高濱さんを大絶賛。おふたりの言葉の熱量から、高濱さんの人材としてのユニークさや、仕事においてあげられた成果の重要性がダイレクトに伝わってきた。「もっとフラフラしていいと思う」。キャリアやリスキリングに向け、挑戦を躊躇う人にかけるアドバイスを尋ねた際の、高濱さんの答えだ。フラフラと点を打つように進めばいい、それらはあとになってつながり、必ずいつか未来の糧となっていく。高濱さんの実体験から、柔軟且つ力強い挑戦姿勢を学ぶことができた。

※当記事は、大阪大学企画部広報課の許諾を得て、マイハンダイ「ハンダイ情熱報告書」から転載しています。