新しい機構学の体系化を目指し、思考を続ける

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授(栄誉教授)

多田隈 建二郎

ロボットは何のためにある?

問いから始まった研究への道

職業として研究者を意識する前から、「ロボットの研究をする」と心に定めていました。その原点をたどると、小学生の頃に読んだ学習まんが『ロボットのひみつ』に行きつきます。物語の終盤、登場人物たちが芝生に寝ころびながら、「たくさんのロボットを見てきたよね。でもロボットって何のためにあるのかな。」と語り合う場面が描かれていました。「役に立つため」とは語られますが、具体的な答えは示されないまま物語は終わります。その問いが強く印象に残り、「人間にとって本当に役に立つとは何か」が私の思索の核心となっていきました。

その答えに出会ったのは、中学1年生のときにテレビで見たドキュメンタリー『ザ・スペースエイジ 宇宙への挑戦』の中でした。マサチューセッツ工科大学の研究者が火星探査ロボットの運用について語っており、そこでは人間が直接調査できない火星に、あえて高性能ではないロボットを多数送り込むという戦略が紹介されていました。たとえ数台が壊れても、火星探査のミッションは継続できる、人が行けない場所だからこそロボットを送り込むんだ、という考えに触れたとき、これが答えだと感じたのです。「人間にできないことをやる」—これこそがロボットの役割だと確信した瞬間でした。そして、日本でも惑星探索ロボットの研究がなされていないか調べ始め、科学雑誌『Newton』で、東京工業大学(現在の東京科学大学)の広瀬茂男先生が車輪型の移動ロボットを開発されていることを知ります。さらに、父が持っていた本や映像からロボットについて片っ端から調べ、自分自身が興味を感じたものに絞り込んでみると、すべて広瀬先生の研究。「これはもう、広瀬先生のもとで学ぶしかない」と思い、東京工業大学への進学を決意しました。

自分の感覚を総動員してプロの作品を鑑賞する

私は、全方向に動ける駆動機構や、対象物に応じて柔軟に把持できるグリッパ機構など、ロボットの運動・操作機構の研究開発に一貫して取り組んでいます。かつては、構想した機構がその通りに動作することに喜びを感じていました。しかし最近では、むしろ実験結果が予想外の展開を見せ意外な現象が生じた瞬間にこそ、より大きな感動を覚えるようになりました。「意外」とは、自分に限らず、他の研究者にとっても予測が難しいということです。予測できなかった現象が起きたということは、それを分析して理解するチャンス。仮説を立てて議論を重ね、実験前には全く予想していなかった現象を再現し、因果関係が解明できたときの面白さは格別です。ロボットの機構の基礎を突き詰めると、自然現象として捉えることができます。自然現象は本来揺るぎなく、同じ条件であれば誰が実験しても同じ結果が出るはず。ロボットの機構も、そこまで突き詰めたいと思っています。

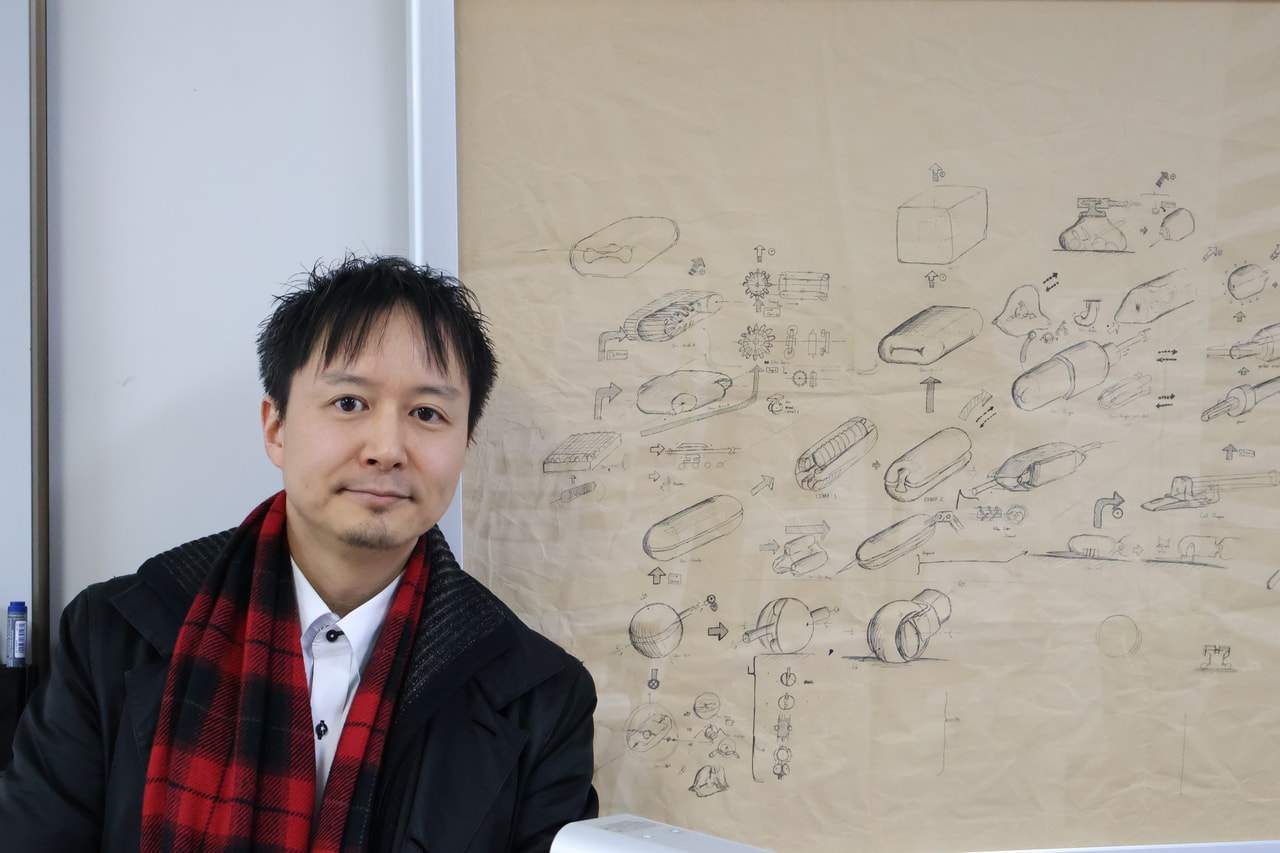

研究のひらめきには、SF映画から受ける刺激が非常に大きいと感じています。SF映画に描かれる未来技術の多くが後に実現すると言われている以上、研究者としてその挑戦に負けるわけにはいきません。それに、SF映画に限らず映画というものは、何百人、何千人ものプロフェッショナルが長い時間をかけて結晶化させた「大人の本気」であり、その成果をわずか2時間で体験できるというのは、極めて贅沢で貴重な機会だと思っています。映画を観る際には、自身の専門である機構に注目するのはもちろんのこと、シーンごとの演出やカメラワークの意図を考察し、エンドロールではスタッフ名まで確認します。こうして、自分の五感を最大限に活用して鑑賞に臨むのです。鑑賞後には、感想文ならぬ「感想図」を描くこともあります。映画は単なる娯楽ではなく、私にとって学びの場でもあるのです。

映画を観る時に限らず、私は機構のアイデアのスケッチから雑談の内容、心の叫びまで、思いついたことは常にノートに書き留めています。レターサイズのノートに書くようになったのは16~17年ほど前からですが、それ以前に書いていたものも含めると、100冊分くらいになるのではないかと思います。そうやって書き溜めたアイデアや気づきの蓄積には、自分の研究の軌跡が詰まっています。それらの積み重ねや各テーマの因果関係を整理し、新しい機構学として体系化するのが私の夢ですし、同時に使命だとも感じています。

研究に誠実に向き合い、

専門を極めながら他の分野も謙虚に学ぶ

研究者を志す人に伝えたいことは、大きく2つあります。まず、研究の作法として先人の成果に敬意を表し正しく引用すること。「誰が、いつ、何をやったのか」を明確に示すことは、学問の体系を支える基本です。近年、SNSなどで派手な動画が注目されると、過去において先人によって既に研究されている内容があたかも現在の発信者による新技術のように扱われてしまうことがあります。そうした「バズり」に加担したり、惑わされないでほしいと思います。本来、研究成果を発表する場は学会にあり、宣伝の巧拙や注目度ではなく、内容そのものに基づいたフェアな評価が行われるべきです。もちろん、アウトリーチは重要で、むしろ義務感を持って取り組むべきだと考えています。人に分かりやすく伝える努力をすることは、自分の理解を深めることにも繋がります。メディア映えを追求するのではなく、地道に誠実に研究に向き合うことが最も大切であると信じています。

もう一つは、自分の武器となる専門分野をしっかりと持ちながらも、一方で他の研究分野も受け入れられるよう、ゆとりある姿勢を持つことです。あたかも相反するように見えるものが共存して成り立っているものは、身の回りにたくさんあります。たとえば、車が自由自在に走るためにはアクセルとブレーキの両方が必要ですし、刃物も切れ味だけでなく、力を込めて握れる部分があるからこそ、意図した動作が可能になります。研究においても同様で、専門を極めるのと同時に、それ以外のものの見方を受け入れる余地を持っておくことが、自分の研究をさらに伸ばしていくうえで重要だと感じています。

コラム

Column

最近観ておもしろかった映画は?

ヤン・デ・ボン監督『ツイスター』(1996年公開)。科学者が竜巻に立ち向かう映画です。公開当時は受験生であったことから、劇場で観る機会を逃していましたが、昨年続編が公開されたことをきっかけに、配信サービスで観ました。科学者である主人公が自分のアイデアを盗まれて悔しがる様子や、それでも倫理観を持って振る舞う姿勢などに、生々しさを感じるほどリアリティがあり、制作にあたってかなり緻密な取材を重ねたのだろうと推測します。もっと早く観ればよかった超名作です。

リフレッシュ方法は?

10年近く、ボルダリングをしています。筋力勝負と思われがちですが、登りきるためのホールドを掴む順番や体の使い方を計算するなど、頭も使うスポーツです。普段の生活の中では考えつかないような指の筋肉の使い方を教わり、ロボットの新しい機構のヒントを得ることもありますよ。あとは、料理も好きです。目玉焼きひとつとっても、調理実習で習うのとホテルのシェフのレシピとでは焼き方がまるで別物で、料理は科学だなと感じます。味覚でフィードバックできる実験ですね。

プロフィール

Profile

多田隈 建二郎 TADAKUMA Kenjiro

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授(栄誉教授)

博士(工学)。マサチューセッツ工科大学研究員、東北大学産学官連携研究員、電気通信大学助教、大阪大学大学院工学研究科助教を経て、2015年5月東北大学大学院情報科学研究科准教授。2024年4月より、大阪大学大学院基礎工学研究科教授。東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター客員教授を兼任。同年、大阪大学栄誉教授の称号付与。現在に至る。

掲載日:2025年9月17日/取材日:2025年3月11日 内容や経歴は取材当時のものです。

関連リンク

Related Links

お話を伺って

「常に頭を動かしている」と仰っていた多田隈先生。インタビューの中でも、示唆に富む多くの話題を提供してくださいました。とりわけ印象的だったのが「Omni-Force」と命名されたアイデアノートです。その中身の濃さもさることながら、研究室の引き出しの中に歴代のノートがずらりと並ぶ様子は圧巻でした。(荒川、古谷)