考え抜いた先にある、革新的医療の創造

大阪大学大学院医学系研究科 教授(栄誉教授)

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe) 副拠点長

武部 貴則

患者さんに役立つ研究が新しい時代の医療をつくる

もともとは外科医になろうと考えて医学部に入りました。学部1年生のときに、治療法が確立していない病気がたくさんあることやそのような病気に対する唯一のアプローチが研究であるということを聞いて、研究職が重要だと思うようになりました。それまでは研究職についてほとんど何も知らなかったのです。そこで、実際に研究室を訪問してどのような研究を行っているのかを教えてもらいました。その際に、その研究がいつ頃役に立つのかと伺うと、「50年あるいは100年先の未来に」と言われたんです。これに人生をかけるのはどうかと思うこともあって、一時は研究に対する熱意が下がってしまいました。

その後、学部2年生のときに、外科で移植を行うことに興味を持ち、臨床で留学しようと考えました。留学について知識を得るために、横浜市立大学の先輩でアメリカ留学の経験をお持ちの中内啓光先生(当時東京大学教授)にお話を伺いに行ったんです。そのとき、中内先生から「患者さんに役立つ新しい医療を研究するという動き自体が、次の時代の医療をつくっていく」という言葉を頂きました。また、研究室で実際に行われている研究を見せていただき、研究ってやっぱり面白いなという気持ちが戻ってきました。そこから中内先生にご紹介いただいた横浜市立大学の教授の下で研究に携わり、それ以来、ガッツリと研究に取り組んでいます。

サイエンスの面白さ―研究は「できない」へのチャレンジ

僕たちは2つの視点から研究を組み立てています。1つは治療法の手がかりもないような難病などに対して手がかりを求めて色々な発想をしていくという視点。iPS細胞を用いて立体的な臓器を作り出すオルガノイド研究などがそれに相当します。本来、赤ちゃんの中では臓器は自然と作られるわけですから、このような身体の持つ神秘的な生命の力を借りながら、目標に一歩ずつ近づこうと試みています。もう1つは、今は健康に見える人でも将来は健康問題に直面する可能性があるので、そういった人たちに健康を意識してもらうというアプローチです。例えば、日本科学未来館では「ハピネスを見るクリニック」という取り組みを実施しています。これは、人は豊かに暮らしていると、健康のパラメータも高まるという傾向に基づくものです。当人にとっての喜びや人生の価値が高まることをトリガーにすると、健康に目を向けるような行動や考え方につながる。そのような考え方のもとで、「ハピネスドリブンヘルス」というアプローチをとっています。従来の病院や福祉の現場を飛び出して、日常の生活空間に介入していくということを意図して、「ストリートメディカル」と表現しています。

このように、日々できるかぎり、視点を変えてみたり新しい発想で研究に挑戦するよう心がけています。自分で考えたことが過去にあまり調べられていなかったり、研究とのつながりを確信できたりした瞬間はテンションが上がりますね。最近一番テンションが上がったのは、OpenAI社のDeep Researchというツールに僕のアイディアを入力した結果、「このアイディアはほぼ実現できません」というようなことを言われたときです。できない理由はたくさん並べられるけど、それを克服したら実現できる。人間のクリエイティビティがAIを超えられるかもしれない、そう思った瞬間でした。未だ誰も見ぬ発見や考え方に自分が迫っている、ということです。やはり、研究のモチベーションの根底にあるのはサイエンスの面白さなんだと感じます。

僕がこのような挑戦を続けている理由は、医療分野で卓越した功績を挙げられた先達と同じアプローチでは絶対に勝てないと思ったからです。ですので、人と全く違う発想をして、そこに怖がらずに飛び込み、粘ることが自分なりのやり方だと考えたのです。こうしたアプローチを自分の研究の中心に置くことを意識しています。

インベンションがイノベーションになる瞬間を逃さない

最近、ある方から「インベンション(発見・発明)は社会とタイミングが合ったときにイノベーション(革新・社会実装)へと変貌する」ということを言われました。すごく面白い発見や気づきは皆さんも持っていると思うのですが、機が熟していない、お金が十分に確保できない、仲間が出てこないなどの理由でなかなかイノベーションにつながらない。そのような苦しい時期がずっと続くのですが、例えば社会構造などが大きく変化したときに、そのユニークな発見や気づきが求められる瞬間が来ます。ですので、そのときまで発見や気づきを頭の片隅にストックとして持っていることが大事なのではないでしょうか。

また、そういったストックの一つひとつを深く考え抜いておくというプロセスも大事だと思います。そうすると、ふとしたときに「あのとき考えていたことを今の研究につなぐことができる」と頭の引き出しからストックが出てくる瞬間があります。皆さんも「頭の中で考え抜き、その痕跡を残しておく」ということを続けて、後の研究に活かしてもらえればと思います。

コラム

Column

ストレス解消法は?

最近ハマっているのはFacebookのメタグラスです。フレーム部分についているカメラで写真や動画を撮ったり、カメラを通してみたものを説明してくれたりという機能があります。これをプロジェクトで使うことも検討していて、街の中でハッピーあるいはアンハッピーを感じる場所の情報を集めて、どのように街を改善すればそこでの体験の価値が上がるのかを診断するアプリに活用できないかと考えています。気分転換として今めちゃくちゃ楽しくやっています。

印象に残っている旅先は?

インドですね。15年くらい前にコルカタの田舎に滞在しました。そこは電気の通ってない町でした。たまたま結婚式に出くわしたのですが、火のあかりで夜の町を照らす光景の素敵さに、「電気がなくても人間って豊かな気持ちになれるんだ」と目から鱗が落ちるようで印象的でした。

プロフィール

Profile

武部 貴則 TAKEBE Takanori

大阪大学大学院医学系研究科 教授(栄誉教授)

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe) 副拠点長

博士(医学)。2011年横浜市立大学医学部卒業後、2012年横浜市立大学先端医科学研究センター研究開発プロジェクトリーダー、2013年横浜市立大学学術院医学群准教授、2018年横浜市立大学先端医科学研究センター教授、同年東京医科歯科大学統合研究機構教授、2019年横浜市立大学特別教授を経て2023年大阪大学大学院医学系研究科教授に就任。2015年より米国シンシナティ小児病院准教授、2024年より東京科学大学統合研究院教授としても活躍中。2023年大阪大学栄誉教授の称号授付。現在に至る。

掲載日:2025年9月22日/取材日:2025年3月17日 内容や経歴は取材当時のものです。

関連リンク

Related Links

お話を伺って

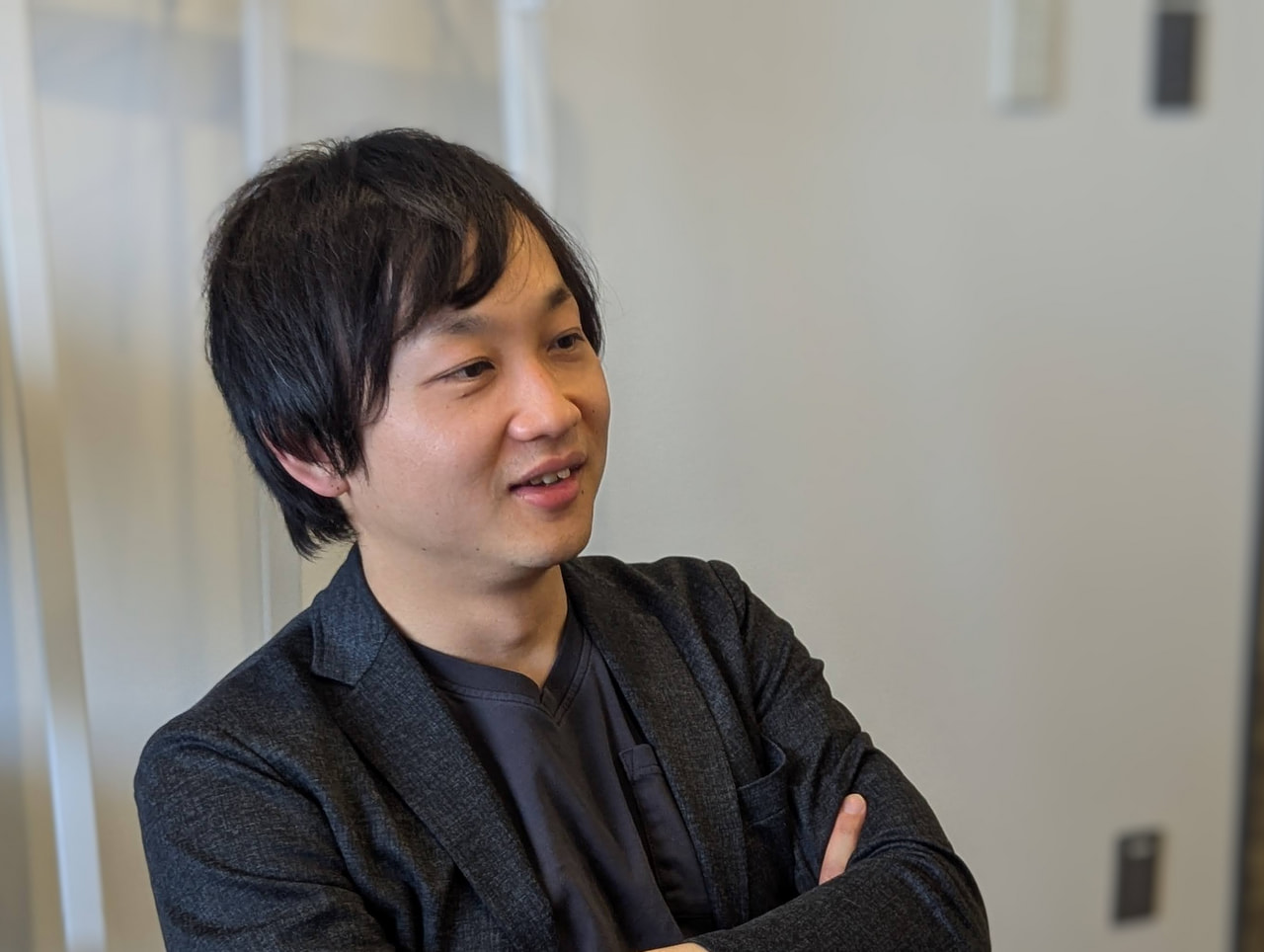

モダンな雰囲気のある洗練された居室で、武部先生の研究に対する意気込みについて語っていただきました。その中で「壁にぶつかったときでも必ず誰かが助けてくれるというアメリカの前向きな雰囲気が大阪大学にはある。例えば、阪大着任時に事務の方が親身になってサポートしてくれた。」というお話には、改めて阪大を誇りに感じました。(吉澤、古谷、岸本)