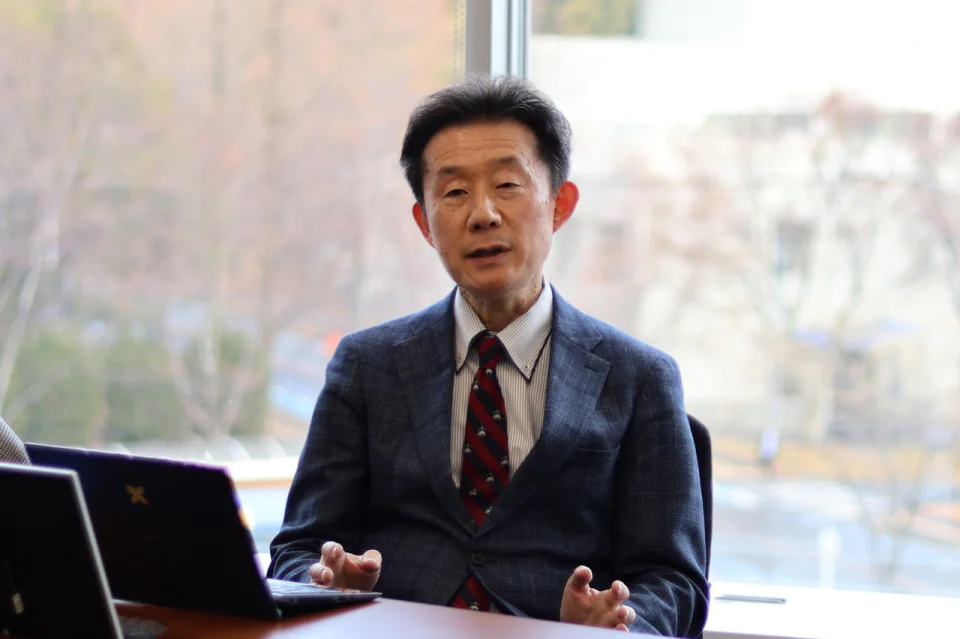

患者への想いと探求心を原動力に、

AIと医学で生命の本質に迫る

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe) 特任教授

桜田 一洋

医学研究に挑む理由

医学を志したのは中学2年生の時。ふくらはぎに赤い斑点が現れ、かかりつけ医で白血病を疑われたのです。1970年代当時、白血病は不治の病とされていたため、死を覚悟しました。一週間後、異常なしとの結果に安堵しましたが、それまでの長い一週間は今でも忘れられません。同じ頃、ハンチントン病で若くして命を落とした女性の詩に出会い、「私は苦しむために生まれてきたの?」という言葉に突き動かされ、病気に苦しむ人を救いたいと強く思うようになりました。どれだけ手を尽くしても治らない病気があることを知り、医師ではなく基礎医学の研究者を目指そうと思いました。

高校時代には、日本の分子生物学の開拓者、渡辺格先生著の『人間の終焉』に出会い、生命の本質を探求することで病気の問題を解決したいと考えました。学者であった祖父から「開拓者のところに行け」と教えを受け、開拓者のもとで学ぼうと決意。進路を決める頃に渡辺先生が定年退職でしたので、もう一人の開拓者である富澤純一先生がいらっしゃった大阪大学理学部に進学しました。

念願がかない、富澤先生の門下生である小川英行先生・智子先生の研究室に所属して、大腸菌を用いた分子遺伝学の研究をすることに。小川研はとにかく尖っていて、世界の研究アプローチが医学の方向に進む中で、DNAの組み換えと修復の分子機構という生命の基本原理の解明にこだわる独創的な環境でした。大学院では、物理学的なアプローチを独学し、同じ生命現象でも異なる視点や表現方法があることを実感しました。大学時代に培った、既存の枠にとらわれない視点は、現在の研究にも生かされています。例えば、多様な治療法があるのに癌が治らないのは、そもそも研究のアプローチ自体に問題があるのではないか、そういった視点が、新しい治療法の開発につながるのです。

AIで医師の能力を高め、

ひとりひとりに寄り添う未来の健康管理を目指す

天気予報のように、自分の未来の身体状態を予測できたら良いと思いませんか。「ここが悪くなりそうだから、こうした方が良いよ」とアドバイスを受け、予防できる。その実現を目指し、大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe)でAIによる病気発症予測モデルを取り入れた患者デジタルツインを開発しています。デジタルツインとは、現実世界の様々な情報を収集し、仮想空間に再現する技術です。病気予防のため生活習慣を変えましょうと言われても、お酒が好きな人や運動が苦手な人が生活習慣を変えるのは容易ではありません。だからこそ、私はひとりひとりに寄り添って個別化された予測に基づく医療の実現を目指しています。

私は、大学卒業後に製薬会社で再生医療の開発に取り組んでいたのですが、臨床開発で直面した様々な課題から、病気が進行してから治療する医療を予防医療に転換したいという思いが強まりました。この思いを実現するため、従来の医学では困難な個別予測を担う新たな生命理論の開拓への挑戦を開始。職場も、自由な研究環境が整っているソニーに移籍し、そこでじっくり研究を行い、「疾患予測のための標準モデル開発」の特許を取得しました。この技術は、現在取り組んでいる「医学のためのAI」や「生物力学」の基盤となっています。

AIには、人間の認知と身体の限界を補う役割もあります。毎年何百万本も出ている論文を読みこなし、24時間365日休むことなく実験することは人間にはできません。でも、AIを活用すればそれが可能になります。もしかすると、未来の研究風景は、朝カフェでパソコンからクラウドにアクセスしてロボットが出した結果を検証する、そんな様子になるかもしれません。

一方、AIには人間のような五感や共感、倫理観がなく、人間のように相手の痛みに心を寄せることはできません。嫌な人に会うと胃が痛くなることがありますが、これは臓器感覚が感情と結びついているからです。AIは、痛みや臓器の感覚を持ち合わせていません。ですから、私は診察や治療を担うのは、患者の痛みを自分のこととして感じ取れる人間の医師だと思っています。人間の代わりに働くAIを開発するのではなく、人間の能力をAIによって拡張する。それが私の研究目標です。

自分にとっての「生きがい」を見つけてほしい

若い時から、変えることのできないことを静かに受け入れる潔さ、変えるべきことを変える勇気、そして、その両者を区別する知恵を持ちたいと思ってきました。これは、ニーバの祈りから学んだものです。この言葉を若い人に捧げたいと思います。

人間は、自己利益のために損得勘定で物事を判断し、同時に相手の立場を想い利他的になります。調和や秩序を目指す“穏やかさ”と、一方でそれを破壊したいという“荒ぶさ”も持っている。人間の本質は、この矛盾のなかにあるのだと思います。自由な競争社会にも、管理された平等社会にも、人間は満足することができません。人間を人間として特徴づけているのは、新たなものを創造することだからです。

創造は、相手の心、自然の有り様、自分の未来のような見えない物を想像する事から始まります。人生に、正解はありません。現実と想像がずれることで、新たな物事が創られます。AIはデータから確率によって正解を導きます。これは、人間の持つ認知とは大きく異なっています。正解を決めて、誤りを許さない社会からは、創造はうまれません。相手の誤りを許す寛容さを持ってほしいと思います。

人生という創造プロセスを駆動するのが「生きがい」です。私の友人の茂木健一郎がその著書『IKIGAI』で指摘しているように、生きがいとは、人生の喜びを発見し、楽しみ、育むことです。それは、自分にとって意味のあるものであって、誰からも理解される必要はありません。私の場合、「生命とは何かを知りたい」「難病患者に寄り添いたい」という「生きがい」が仕事と結びつきました。若い人には、ぜひ「生きがい」を見つけてほしいと思います。

■桜田先生のご著書

『亜種の起源 苦しみは波のように』桜田一洋著、幻冬舎

コラム

Column

大阪大学の中で好きな場所

理学部の屋上。学生時代、ここから伊丹空港を発着する飛行機を眺めながら、未来の自分に想いを馳せていました。留学し、生き生きと活躍している先輩たちと比べて、自分の未熟さに苛立ちを覚えていたことも思い出します。

おすすめの本

茂木健一郎著『IKIGAI』。著者の茂木さんとはソニー時代の同僚です。本書は世界で高い評価を受け、「生きがい」という言葉がそのまま各国の言語に取り入れられるほど、その概念が広まっています。

プロフィール

Profile

桜田 一洋 SAKURADA Kazuhiro

大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe) 特任教授

博士(理学)。1988年大阪大学理学研究科修了後、協和発酵工業株式会社、日本シエーリング株式会社、バイエル薬品株式会社で再生医療の研究に携わる。2007年ヒト細胞の初期化に成功(世界初)。2008年ベンチャー企業iZumi Bio社を設立。同年、株式会社ソニーコンピューターサイエンス研究所シニアリサーチャーに就任し、AIとメディカルデータサイエンス研究に着手。2021年理化学研究所先端データサイエンスプロジェクトプロジェクトリーダー、慶應義塾大学大学院医学研究科拡張知能医学講座教授に就任。2023年大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe)特任教授に就任。現在に至る。

掲載日:2025年3月31日/取材日:2025年1月10日 内容や経歴は取材当時のものです。

関連リンク

Related Links

お話を伺って

その日は、大阪では珍しく雪が降っていました。脳科学、再生医療、システムバイオロジー、AIと、様々な分野でご活躍されている桜田先生をお迎えするということで、緊張していた私たち。ところが先生が部屋に入られた瞬間、ふわっと温かい空気が広がり、和やかな雰囲気でお話が始まりました。アカデミアと企業の双方でご経験をお持ち先生は、それぞれの視点から多くの研究アイデアをお話しくださり、「病気を治したい」「予防医学を実現したい」という熱い想いを伝えてくださいました。時代のニーズに即した研究で常にトップランナーであり続ける理由は、先生が相手に寄り添う視点を大切にされているからだと感じました。(古谷、荒川)