URA×IR業務を担う事務職員 “事務系URA”

- ホーム

- 事務系URA

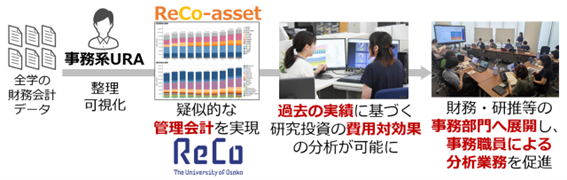

“事務系URA”とは

事務系URAとは、本学で2021年から実施している「URA×IR業務を担う事務職員」育成プログラムに選出された事務職員(承継職員)のことです。本プログラムの期間中、事務系URAは経営企画オフィスに在籍しURA業務及びIR業務に専従します。3年間で6名の事務職員が本プログラムに選出され、すでに1期生として1名が修了しています。

|

|

|

|

|

|

| 内橋 彩奈 〔1期生〕 | 高濱 和嗣 〔1期生〕 | 白井 隆志 〔2期生〕 | 國政 歩美 〔2期生〕 | 荒川 理沙 〔3期生〕 | 岸本 岬 〔3期生〕 |

| 民間企業にて営業を経験後、阪大へ入職。科研費の受入・執行や病院の収入に関する業務に従事。 2021年10月より着任し、URAとして活動中。 |

民間企業にて製品開発を経験後、阪大へ入職。部局での外部資金受入・執行、全学の決算業務に従事。 2021年10月より着任し、修了後、2024年度から事務部門で活動。 |

新卒で阪大へ入職し、全学の予算編成・決算報告、部局の会計係長などの財務業務を中心に従事。 2022年10月より着任し、URAとして活動中。 |

新卒で阪大へ入職し、国内外資金配分機関、本部、部局等で一貫して学術/研究支援業務を担当。 2022年10月より着任し、URAとして活動中。 |

新卒で阪大へ入職し、外部資金受入・執行、職員採用に向けた広報、給与支給等幅広い業務に従事。 2024年4月より着任し、URAとして活動中。 |

大学生協にて、食堂・書籍・購買を経験後、阪大へ入職。人事課で給与決定や退職手当業務等に従事。 2024年4月より着任し、URAとして活動中。 |

「URA×IR業務を担う事務職員」育成プログラムの概要

高度専門職の確保や事務職員の高度化が求められる中、本学では外部調達のみに頼ら

ない、事務職員を経営企画人材へ育成する仕組みづくりを推進しており、その一環と

して本プログラムを立ち上げました。本プログラムは本学初の学内公募として実施し、

高度な経営企画人材のキャリアパス構築を目指しています。

事務系URAによる成果事例

事務職員の知見とネットワークを活用し、事務系URAが生み出した成果事例をご紹介します。

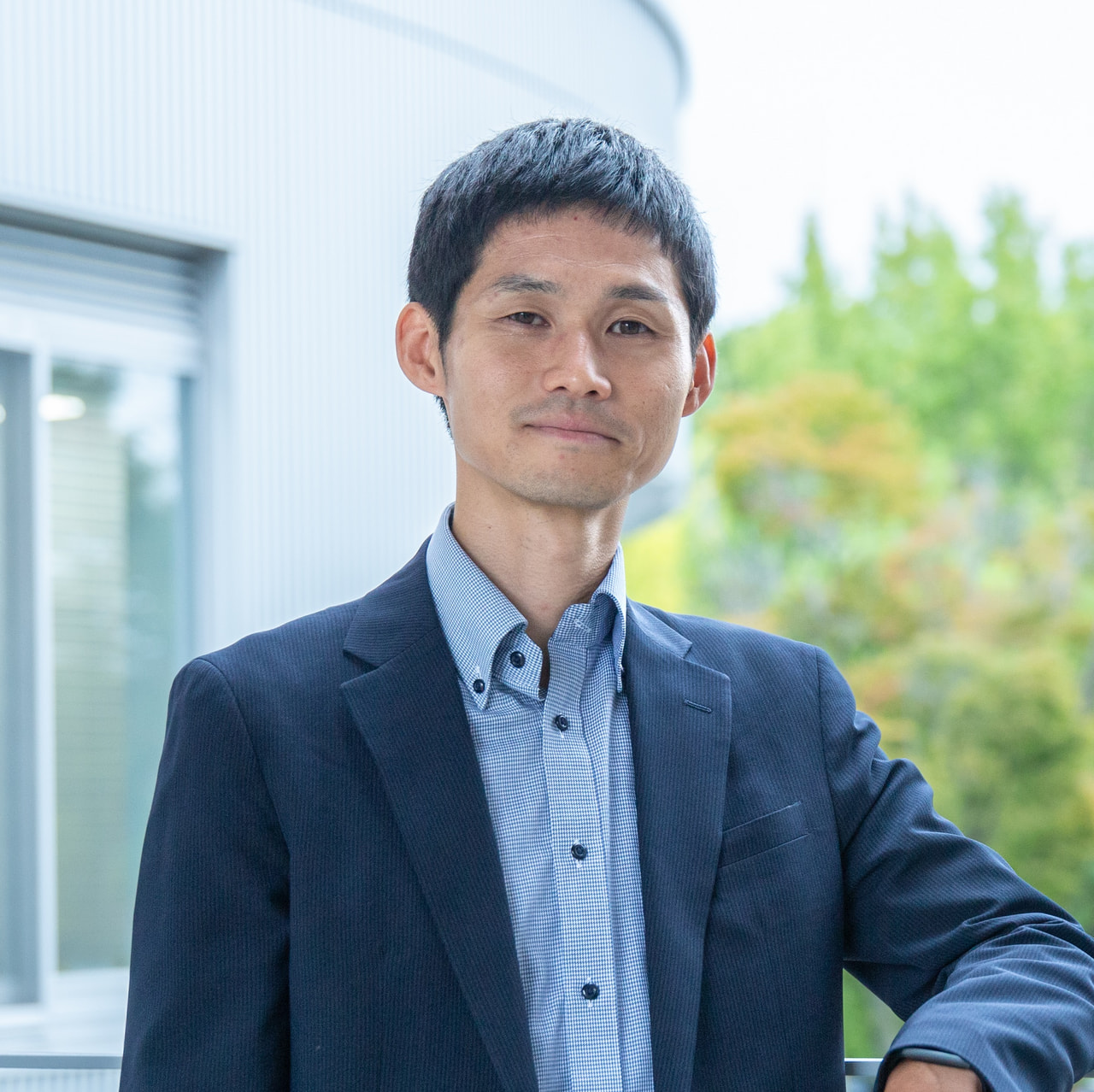

経営企画DXシステム“ReCo”の構築・発信

大学の持続的な経営のためには配分した資源の費用対効果の分析が必要ですが、学内の膨大で複雑な財務会計データは誰もが容易に扱えるものではありません。このような状況において、事務系URAが決算業務に従事した経験をもとに全学の財務データを整理することで、ビジネスインテリジェンスツール 「tableau」を用いた管理会計的な可視化を実現しました。事務職員としての経験に加え、経営企画オフィスでの潤沢な時間があったからこそ取り組めたものです。

この財務データベース“ReCo-asset”は、財務の専門知識がなくとも操作することができ、執行部と部局との対話資料としても活用されています。また、データベースを経営企画オフィス内にとどめるのではなく、財務部や研究推進部、部局といった事務部門へも展開し、対話を通じてフィードバックさせ、 分析業務に役立ててもらおうとしています。

“ReCo-asset”を含む経営企画DXシステム“ReCo”を学外へ発信する場面でも、事務系URAが活躍しています。

URAとして“ReCo”の運用に携わりながら、事務職員として培ったネットワークや役務の調達経験も駆使することで、学内の関係部署や学外の業者等を巻き込んで“ReCo”のロゴデザイン作成と商標登録出願手続きを完遂し、万全の体制でプレスリリースに臨みました。

プレスリリースは2024年8月30日付科学新聞に掲載され、本学の取り組みについて省庁や複数の機関に興味を持っていただくことができました。

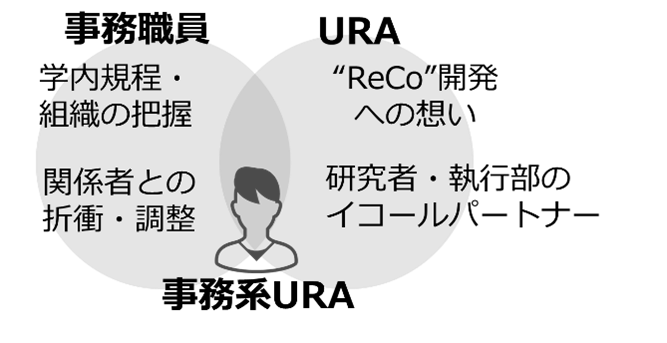

“はばたく次世代”研究者育成3職協働プログラムの企画・運営

事務系URAと研究推進部が主体となり、研究者・URA・事務職員の3職が協働して研究プロジェクトを進めるプログラム「“はばたく次世代”研究者育成3職協働プログラム」の企画・運営をしています。このプログラムは2023年度の第一三共株式会社「『はばたく次世代』応援寄付プログラム」に採択され、2024年春から始動しています。

本プログラムでは、異分野融合研究プロジェクトの推進と全学的な交流会を企画・運営しています。2024年10月に第1回交流会を開催しました。

異分野融合研究プロジェクトの推進では、URA・事務職員が研究者とともに研究プロジェクトに入り、研究支援を実施しています。本プログラムに携わる事務職員は “学内副業(10%エフォート)” で学内公募により選出しました。事務職員の研究開発マネジメント能力育成を行うとともに、研究現場を知ることでURAと事務職員が一体となり研究者に寄り添う新しい大学運営の在り方を創出していきます。

3職協働プログラムは、研究者と関わりの深いURA業務に従事する事務職員=“事務系URA”だからこそ実現しました。

本プログラムは、文部科学省の科学技術・学術審議会⼈材委員会 研究開発イノベーションの創出に関わるマネジメント業務・⼈材に係るワーキング・グループ(第10回)で、事例紹介されました。

これらの成果が評価され、経営企画オフィスは大阪大学賞を多数受賞しています。

・令和4年度

業績名「経営企画DXシステム“ReCo”の構築」(事務系URA:高濱を含むメンバー)

・令和5年度

業績名「URA×IR機能強化による卓越研究者のプレゼンス向上にむけた取組」(事務系URA:内橋を含むメンバー)

・令和6年度

業績名「事務職員・URAが応募可能な外部資金の獲得と同資金を活用した教職協働による研究の推進」(事務系URA:白井と研究推進部職員)

業績名「コストの可視化による最適な資源配分の実現に向けた基盤構築」(事務系URA:高濱を含むメンバー)

事務系URAのキャリア形成

本プログラムを修了した事務職員は、獲得した能力を活かして大学経営分野や学術研究等に関する高度な専門的知見等を必要とする業務分野に携わります。1期生として修了した高濱は、経営企画オフィスで得た分析スキルを活かし、企画部質保証推進室でコストの可視化による最適な資源配分の実現に向けた取り組みを行っています。この取り組みは本学の職員インタビューにも取り上げられました。

また、本学では、事務系URA以外にも様々な部署で経営企画人材を育成しています。これらの取り組みは職員の育成にとどまらず、大阪大学の事務組織の構造変革へとつなげます。 事務系URAはこの変革の中心的役割を担っていきます。

【参考】2024年10月に沖縄科学技術大学院大学(OIST)にて開催されたRA協議会第10回年次大会で事務系URAの成果を発表したポスターはこちら